Les débuts de la construction de la mémoire de la déportation en France (1945-1955)

Au sortir du conflit, le terme « déportation » apparu pendant la guerre s'est définitivement imposé, s'appliquant à une multitude de catégories, prisonniers de guerre, STO, déportés vers les camps de concentration, déportés juifs, etc.

L'émergence d’une mémoire de la déportation a posé, dès la libération, des enjeux mémoriels importants ayant nécessité la mise en place d'une définition juridique et d'institutions spécifiques.

Dès le mois d’octobre 1944, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale est instaurée une Commission d’histoire de l’occupation et de la libération de la France. En juin 1945, un Comité d’histoire de la guerre était rattaché à la Présidence du Conseil.

De la fusion de ces deux organismes naît en 1951 le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale dont les intérêts étaient centrés principalement sur la résistance. En 1961, le Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) vise à perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation parmi les jeunes générations. Né dans une perspective éthique et citoyenne, il est aussi l’occasion de la diffusion d’un savoir historique qui s’est considérablement étendu et renouvelé depuis deux décennies.

Ce n'est qu'en 1948 que l'ambiguïté du mot « déportation » est levée par un texte législatif distinguant les « résistants », d'une part, et les « politiques » de l'autre, et excluant d'autres catégories (comme les STO, mais aussi les « déportés » de droit commun). Dès lors, le terme de déporté ne s'est plus attaché à définir des mouvements de population, mais l'envoi vers des « camps » allemands, sans qu'une distinction précise ne soit établie entre ces derniers.

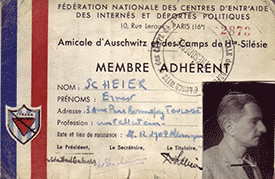

La sociabilité des rescapés prolonge souvent des formes d’organisation instituées dans les camps. Dès 1945, des amicales de camps sont mises en place (Auschwitz et camps de Haute Silésie, Mauthausen, Ravensbrück ainsi qu’un embryon de fédération à Buchenwald). Il s’agit de poursuivre la solidarité et l’entraide nées pendant la déportation, de collaborer au rapatriement et de se battre pour la reconnaissance de droits spécifiques.

Dès 1945, il existait donc suffisamment d’images ou de témoignages permettant de connaître le processus d’extermination industrielle des Juifs, mais aussi le sort spécifique de ceux que l’on appelait les « déportés raciaux ». Pourtant, la voix des survivants est très peu audible. Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais et Jean Cayrol, en 1956, n’évoque pratiquement pas les Juifs. Les camps de concentration de Buchenwald ou Dachau s’imposent comme les lieux emblématiques de l’univers concentrationnaire tandis que les centres d’extermination situés en Pologne tombent quelque peu dans l’oubli. Les premiers monuments et plaques dédiés aux déportés d’Auschwitz rendent hommage à des victimes « mortes pour la France ».

Plusieurs facteurs contribuent à faire oublier la Solution finale et le sort spécifique des déportés juifs de France.

Les rescapés juifs susceptibles de porter ce combat mémoriel représentent une minorité au sein de cette autre minorité que sont les déportés politiques. Sur les 75 721 Juifs de France déportés, seuls 3 % d'entre eux sont revenus tandis que 59 % des autres catégories de déportés ont survécu. Désireux de témoigner, les déportés n’ont pas eu l’impression que l’on souhaitait les écouter. Passé le moment de la libération, le désir de reprendre une vie normale les conduisit aussi à vouloir tourner la page.

Passée la vague de témoignages de l’immédiat après-guerre et la période de l’épuration, un voile est jeté sur la responsabilité de la France et du régime de Vichy dans la mise en œuvre de la Solution finale. La remise en question du mythe d’une France presque entièrement résistante sera la condition du réveil d’une mémoire de la Shoah.

L’exaltation de la figure du résistant-déporté et l’inclusion de la déportation juive dans la catégorie plus large de « politiques » contribuèrent aussi à faire disparaître le sort singulier des Juifs.

Le réveil de la mémoire de la Shoah est un processus international. À la fin du vingtième siècle, le camp d’Auschwitz est devenu, en France et dans le monde, le symbole de l'univers concentrationnaire.

L'émergence d’une mémoire de la déportation a posé, dès la libération, des enjeux mémoriels importants ayant nécessité la mise en place d'une définition juridique et d'institutions spécifiques.

Les premiers outils mémoriels

Premier outil mémoriel, le CDJC, Centre de documentation juive contemporaine, est créé dans la clandestinité au mois d’avril 1943 à Grenoble, notamment pour conserver des preuves, dans la perspective d’une indemnisation des victimes de spoliation. Il s’installera ensuite à Paris et deviendra l’un des lieux où se développera une recherche spécifique sur le génocide des Juifs.Dès le mois d’octobre 1944, sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale est instaurée une Commission d’histoire de l’occupation et de la libération de la France. En juin 1945, un Comité d’histoire de la guerre était rattaché à la Présidence du Conseil.

De la fusion de ces deux organismes naît en 1951 le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale dont les intérêts étaient centrés principalement sur la résistance. En 1961, le Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD) vise à perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation parmi les jeunes générations. Né dans une perspective éthique et citoyenne, il est aussi l’occasion de la diffusion d’un savoir historique qui s’est considérablement étendu et renouvelé depuis deux décennies.

Les déportés face aux enjeux de mémoire

Les institutions en charge du rapatriement, les partis politiques et les médias suggèrent un récit commun assimilant tous les rapatriés à des martyrs de la nation. Les déportés ne se reconnaissent pas nécessairement dans le discours patriotique dominant qui confond déportation et résistance même s’ils partagent les valeurs qui en sont issues. Au sein de la catégorie des politiques, les Juifs, déportés pour une appartenance prétendument « raciale », ne se retrouvent guère dans cette lecture des événements.Ce n'est qu'en 1948 que l'ambiguïté du mot « déportation » est levée par un texte législatif distinguant les « résistants », d'une part, et les « politiques » de l'autre, et excluant d'autres catégories (comme les STO, mais aussi les « déportés » de droit commun). Dès lors, le terme de déporté ne s'est plus attaché à définir des mouvements de population, mais l'envoi vers des « camps » allemands, sans qu'une distinction précise ne soit établie entre ces derniers.

Les associations et amicales

Des associations d’aide aux internés et déportés sont créées dès l’automne 1944. Le ministère des PDR s’est tourné vers elles, ainsi que vers les organisations d’entraide de résistants comme le COSOR (Comité des œuvres sociales de la résistance) mais aussi vers les Croix-Rouge française et internationale pour préparer le retour des absents. À l’initiative du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, une Fédération des déportés et internés est établie en octobre 1944.La sociabilité des rescapés prolonge souvent des formes d’organisation instituées dans les camps. Dès 1945, des amicales de camps sont mises en place (Auschwitz et camps de Haute Silésie, Mauthausen, Ravensbrück ainsi qu’un embryon de fédération à Buchenwald). Il s’agit de poursuivre la solidarité et l’entraide nées pendant la déportation, de collaborer au rapatriement et de se battre pour la reconnaissance de droits spécifiques.

Les déportés au cœur d’enjeux politiques

En dépit de l’insistance des différents partis sur la nécessité de maintenir l’unité issue de la résistance, les clivages politiques réapparaissent à l’été 1945 pour s’approfondir dans le contexte de la guerre froide. La FNDIR (Fédération nationale des déportés et internés résistants), créée en 1945, reproche à la FNDIP le poids excessif des communistes et une conception trop extensive des déportés et internés, elle-même souhaitant se limiter aux personnes engagées dans la résistance et à leurs familles. Elle revendique entre 5 000 et 10 000 adhérents. En janvier 1946, la FNDIP ajoute le « R » de « résistant » à son sigle, pour contester le monopole auquel aspire la FNDIR, devenant la FNDIRP. Elle rassemble 30 000 personnes. Les déportés résistants ont donc le choix entre deux organisations concurrentes, selon leurs préférences partisanes. La FNDIRP est dans la mouvance du Parti communiste – même si elle n’en est pas une simple émanation - tandis que la FNDIR est plutôt d’inspiration gaulliste. En 1950 est créée l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, UNADIF, une fédération liée à la FNDIR qui s’adresse, cette fois, à l’ensemble des déportés.Le statut des internés et déportés

Le 6 août et le 9 septembre 1948, deux lois sont votées fixant respectivement les statuts des « déportés et internés de la résistance » puis des « déportés et internés politiques ». Les députés entérinent donc le principe d’une différence de statuts entre les groupes de rapatriés. Ces lois instaurent, nolens volens, notamment par l’attribution des décorations, une hiérarchie entre les différentes catégories de rentrants. Sans être nommés dans le texte de loi, les Juifs sont implicitement rattachés à la catégorie des « politiques », qui rassemble, en fait, la masse des victimes de l’arbitraire nazi et vichyste. À ne pas vouloir reprendre les catégories de l’oppresseur, le législateur contribue à l’éclipse de la mémoire du génocide juif.Quelle mémoire de la Shoah ?

Un processus d’occultationDès 1945, il existait donc suffisamment d’images ou de témoignages permettant de connaître le processus d’extermination industrielle des Juifs, mais aussi le sort spécifique de ceux que l’on appelait les « déportés raciaux ». Pourtant, la voix des survivants est très peu audible. Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais et Jean Cayrol, en 1956, n’évoque pratiquement pas les Juifs. Les camps de concentration de Buchenwald ou Dachau s’imposent comme les lieux emblématiques de l’univers concentrationnaire tandis que les centres d’extermination situés en Pologne tombent quelque peu dans l’oubli. Les premiers monuments et plaques dédiés aux déportés d’Auschwitz rendent hommage à des victimes « mortes pour la France ».

Plusieurs facteurs contribuent à faire oublier la Solution finale et le sort spécifique des déportés juifs de France.

Les rescapés juifs susceptibles de porter ce combat mémoriel représentent une minorité au sein de cette autre minorité que sont les déportés politiques. Sur les 75 721 Juifs de France déportés, seuls 3 % d'entre eux sont revenus tandis que 59 % des autres catégories de déportés ont survécu. Désireux de témoigner, les déportés n’ont pas eu l’impression que l’on souhaitait les écouter. Passé le moment de la libération, le désir de reprendre une vie normale les conduisit aussi à vouloir tourner la page.

Passée la vague de témoignages de l’immédiat après-guerre et la période de l’épuration, un voile est jeté sur la responsabilité de la France et du régime de Vichy dans la mise en œuvre de la Solution finale. La remise en question du mythe d’une France presque entièrement résistante sera la condition du réveil d’une mémoire de la Shoah.

L’exaltation de la figure du résistant-déporté et l’inclusion de la déportation juive dans la catégorie plus large de « politiques » contribuèrent aussi à faire disparaître le sort singulier des Juifs.

Le réveil mémoriel

Il faut attendre les années 1970 pour que réapparaisse une mémoire spécifique de la déportation juive et de la Shoah. La guerre des Six-Jours, en 1967, provoque le réveil d'une conscience communautaire. Celui-ci est également la conséquence de la renaissance de l'antisémitisme et de l'apparition des thèses négationnistes. D’anciens déportés, qui n’avaient jamais témoigné, prennent la parole pour devenir des militants de la mémoire. Les procès Barbie, Touvier et Papon, entre 1987 et 1997, remettent sous les projecteurs les persécutions des Juifs de France. Le réveil mémoriel est aussi la conséquence du travail du CDJC, des associations de victimes et, en particulier, des Fils et filles des déportés juifs de France, créée en 1979 autour de Beate et Serge Klarsfeld. Ce dernier, par ses travaux d’historien, joue un rôle décisif en reconstituant les étapes de la déportation des Juifs de France et en redonnant un nom et un visage aux victimes.Le réveil de la mémoire de la Shoah est un processus international. À la fin du vingtième siècle, le camp d’Auschwitz est devenu, en France et dans le monde, le symbole de l'univers concentrationnaire.